【行業資訊】如何正確理解和掌握數字化改造三大“命門”?

發布時間:2022-11-04 文章來源:鴻宇科技 瀏覽次數:1578

數字技術是數字化轉型的支點,但數字化轉型不等于簡單地應用和部署數字技術,而是數字技術驅動的業務變革,即需要在組織、流程、人員、文化、業務模式等方面做整體的變革。這一結論具有哲學、經濟學以及社會技術學依據,是生產力和生產關系的辯證關系決定的,也是社會技術學的技術、管理和經濟規律決定的。在這些規律和原理指導下,數字技術嵌入到業務過程進行數字化改造,從而驅動業務變革。

哲學和經濟學依據

生產力和生產關系是歷史唯物主義和政治經濟學中兩個最基本的概念,它們之間的辯證關系揭示了社會、經濟和科技發展的普遍規律。

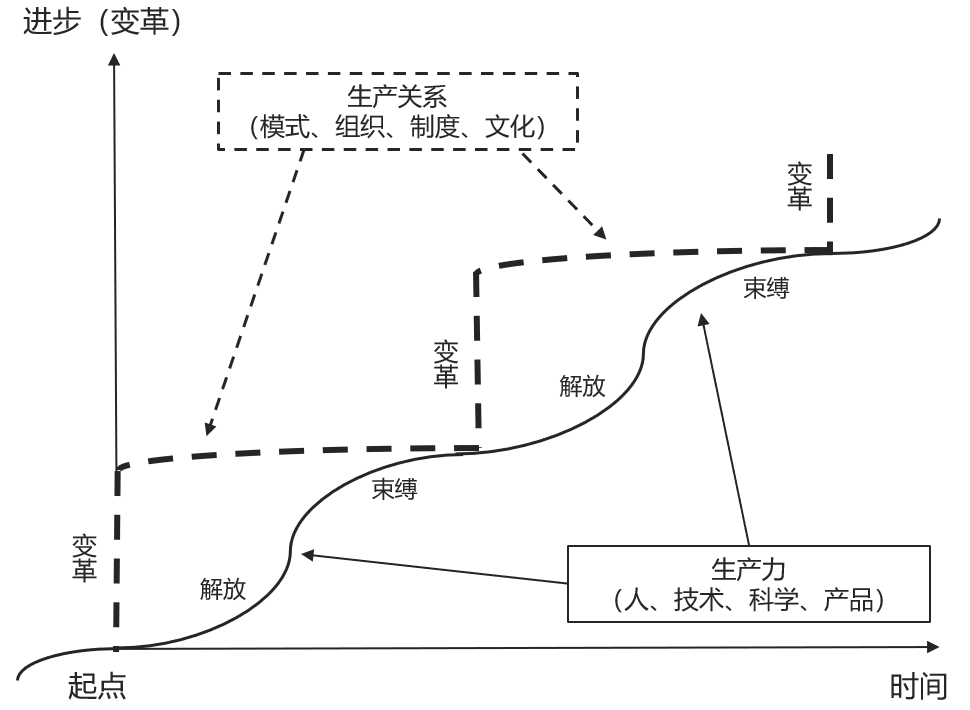

本文不贅述哲學和經濟學原文,只用圖1來直觀和簡單地說明生產力和生產關系的關系。生產力是推動社會發展的主要動力,會持續不停發展,直到生產關系開始束縛生產力的發展,使其進步緩慢。但生產力的發展是不可阻擋的,所以終將突破枷鎖,也就是說,生產關系將發生一次變革,建立一種不束縛生產力發展的關系。每次變革結束,生產力會得到解放,逐步恢復發展速度,直到下一次束縛的到來。

圖1. 生產力和生產關系的辯證關系

數字化轉型體系中,數字化技術、人才及實施建設是生產力要素,業務模式、組織及制度文化是生產關系要素。圖1說明,生產力是連續進化的,而生產關系才會變革,在圖上表現為階躍與突變。也就是說,數字化技術是連續發展的,業務模式才需要轉型甚至變革。因此,“數字化轉型”的話語體系隱含著一個關鍵信息:是業務模式的轉型,而不是數字化技術。更進一步是,數字化技術的發展要求業務模式轉型,以充分釋放數字化技術的價值,至少不能束縛其進化。換句話說就是,數字化轉型的本質是技術驅動的業務變革。

社會技術學依據

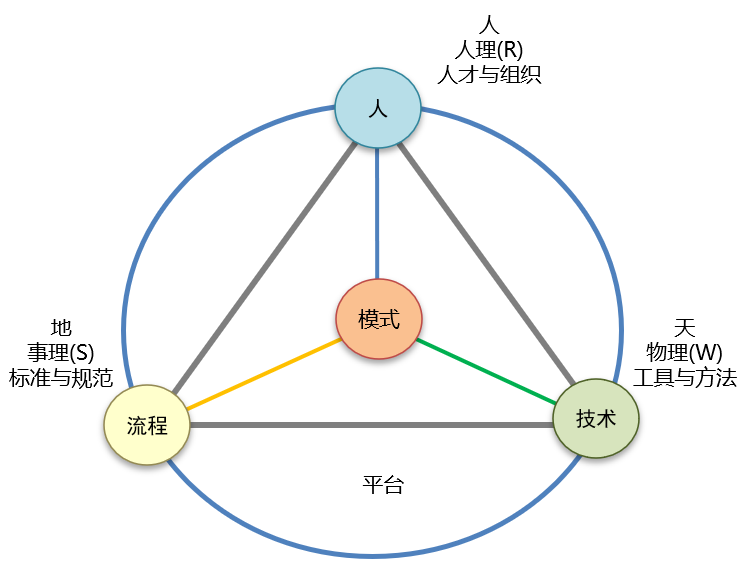

數字化轉型體系是典型的社會技術學體系,遵守社會技術學的技術、管理和經濟規律。社會技術學模型在系統工程學科中稱為WSR(物理-事理-人理)模型,基于此模型可建立完整體系模型。因此,數字化轉型的完整體系模型應該由模式、物理、事理、人理及平臺構成,如圖2所示。

圖2. 社會技術學模型

該模型從模式、組織、技術、流程以及平臺幾個方面對體系進行分析。模式是中心,組織、技術、流程圍繞模式展開,平臺是模式實現和體系落地的支撐和載體。由此構成“1-3-1”結構模型:

(1)一個中心:模式(戰略或使命),是體系的運行核心。

(2) 三個要素:組織(人)、流程、技術,決定了體系的運行方式。

(3)一個載體:平臺,利用了數字時代的便利性,為體系提供支撐。

社會技術體系的發展通常是從技術開始。當技術達到一定程度,需要進行社會化推廣應用的時候,就必須明確戰略體系,完善流程體系、組織體系及人才體系,最終形成完整和穩定的社會技術體系。在一個社會技術體系中,最不容易出問題的是技術,最容易出問題的是組織與流程。因此,建立完善的社會技術體系是保障技術良好應用的基礎。

數字化轉型實際上就是針對企業的具體情況,特別是企業的發展戰略和遠景目標,依據社會技術學WSR模型,對數字化業務體系各業務構件的WSR要素進行數字化改造。數字化轉型體系即是對數字化工具和技術的采納,也是數字化平臺的建設,更是對業務模式的選擇,對流程、標準和規范的建設以及對組織的優化變革。如果沒有業務模式的轉型甚至變革,再先進的數字化技術和平臺都不會獲得效益。當然,沒有先進的數字化技術出現以前,這種轉型和變革也無從發生,因為社會技術學模型的建立目的就是為了讓先進的技術效益得以發揮。因此,數字化技術的發展推動了業務模式轉型,或者說,數字化轉型的本質是技術驅動的業務變革。

數字技術如何驅動業務變革

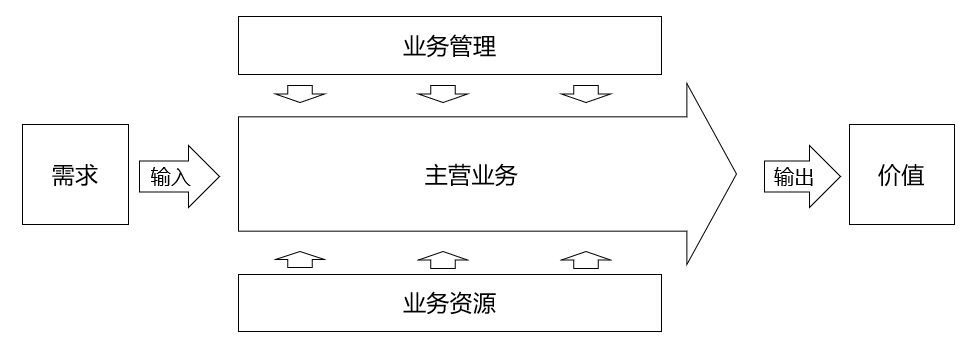

任何一家相對完備工業企業的業務體系都有三個條線:主營業務、業務管理和業務資源,如圖3所示。其中:

(1)主營業務包括需求、研發、生產、營銷、供應和運維等階段,承載公司的核心業務,接納需求,開展業務,輸出價值。主營業務是一家企業存在的價值和使命,企業能否做久,取決于其能否持續給社會創造價值。

(2)業務管理包括數據、需求、質量、項目、市場等貫穿業務階段的全生命周期的管理領域,保障企業在規定時間,按照規定質量,在規定的成本下,完成規定的產品,是企業提高效率、降低成本、達成目標的手段。

(3)業務資源包括知識、設備、采購、人力、成本、財務等支撐主營業務的、貫穿全生命周期的資源,是企業業務能力的保障,也是競爭力和優勢的直接呈現。

圖3. 工業企業經營的三條線

我們通常講,企業要做大做強,業務管理用來做大企業,而業務資源則是用來做強企業。

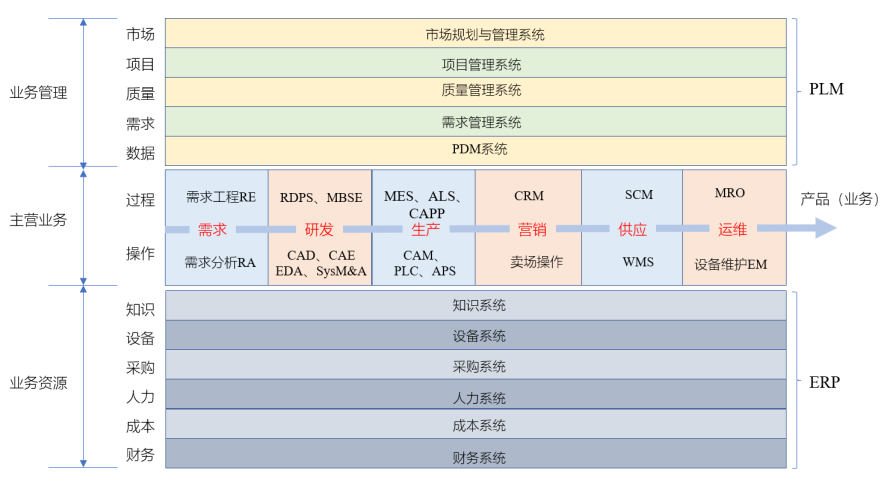

在理想情況下,這三個維度的各個業務階段、各個管理領域以及各種業務資源都具有相應的數字化技術支持和驅動,如圖4所示。

圖4. 基于企業經營視角的數字技術圖譜

主營業務是由多段價值環節構成價值鏈。每個階段有不同的工業軟件,一般來說不會重疊。每個階段還可能包括單項操作需要的工具軟件和多項操作集成所需的過程軟件。

業務管理是全周期、覆蓋全流程的。過去,不同軟件進行不同業務的管理,現在逐漸歸并成更大的范疇——PLM。因此,PLM狹義上是一種軟件,廣義上是一種管理類數字化技術范疇。

業務資源同樣是全周期、覆蓋全流程的。過去,不同軟件進行不同資源的管理,現在逐漸歸并成更大的范疇——ERP。同樣,ERP狹義上是一種軟件,廣義上是一種資源類數字化技術范疇。

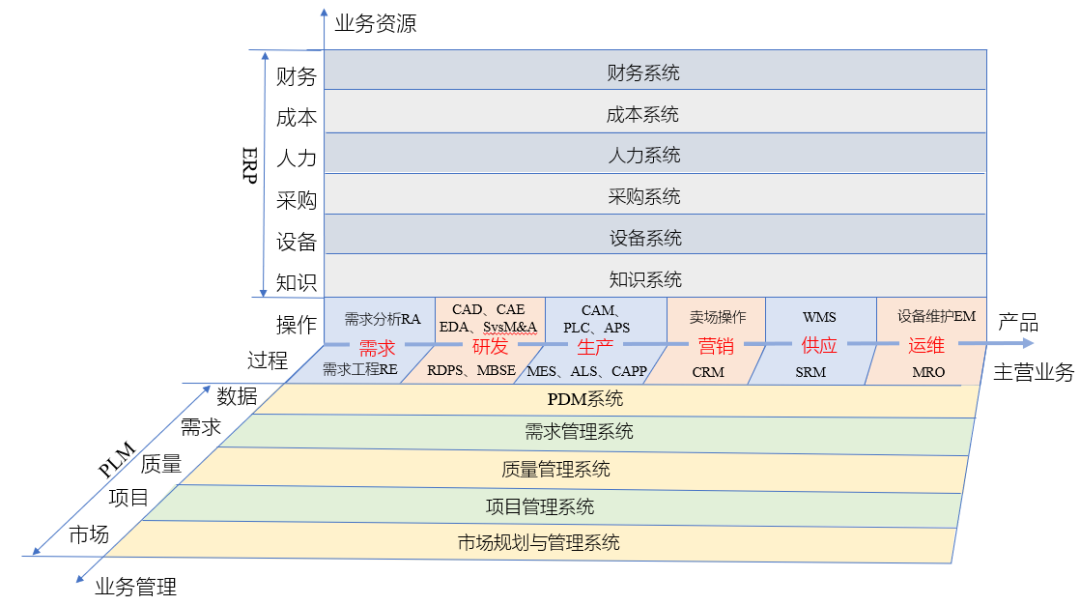

其實,業務資源和業務管理之間并非沒有耦合性,所以,準確來講,企業經營不是三條線,而應該是三維坐標系,如圖5所示。

圖5. 基于企業經營三維度的數字技術圖譜

中間水平軸是主營業務,另一水平軸是業務管理(PLM),垂直軸是業務資源(ERP),本圖更真實地反映了企業的業務結構。據此,形成立體化的數字技術圖譜。

總結來說,數字化轉型其實就是從企業經營的三個維度出發,利用數字化技術對企業進行全面轉型和改造。具體來講,就是做三方面的數字化改造工作:業務創新、管理變革和資源重構。就好似人體的經絡、氣血、穴位以及對應的醫療器具圖譜。主營業務各環節可類比為穴位,將工業軟件視為毫針;業務流程可類比為經絡,將管理變革視為刮痧;業務資源可類比為氣血,將資源重構視為食療。

業務創新是依據數字化技術所提供的新型能力支持重新設計業務模式,對新型業務模型中需要的流程、技術、知識、工具、質量等業務內容進行梳理,按照數字化業務的要求補充、優化和轉變,并對這些業務要素數字化,以便數字化平臺上線后可直接支撐研發工作。

管理變革是根據業務模式的數字化轉變,進行組織機構對應職能的調整以及專業間的重新組合劃分,并進行配套的組織、流程、標準和規范建設。確定新型的數字業務體系各業務構件建設、運行和維護所需的組織結構、人力資源、分工和主要績效目標等,通常也稱組織保障。

資源重構是對企業的資源利用數字化技術對其重構,形成支撐新型業務體系和新型管理模式的新型資源。數字化資源需要引入的新型IT技術和系統,譬如建模與仿真、MBSE、超現實(XR)、云計算、大數據、AI及物聯網(IoT)等,對資源進行解構和重構,使其具有開放化、知識化和智能化特征。根據企業數字化新型業務模式,確定與各業務構件相適應的數字化資源,建立數字化系統和協同平臺,將數字化的業務要素、管理模型、智能資源實現協同整合,形成生態體系。

來源: 中信聯 AIITRE 作者:田鋒