【行業資訊】工業現場設備互聯互通問題分析及解決思路

發布時間:2023-03-08 文章來源:鴻宇科技 瀏覽次數:1468

0 引言

近年來,新一代信息技術與制造業正在逐步走向深度融合,也推動智能制造、工業互聯網快速發展。實現工業現場設備之間以及現場設備與信息系統的互聯互通是實施智能制造、工業互聯網的基礎條件和基本前提,沒有現場設備互聯互通就意味著工業應用缺乏現場數據支撐,工業云、工業大數據也將成為無源之水。但目前工業領域存在傳統制造裝備信息化程度不高、現場設備種類繁多、不同廠商設備使用的通信接口各不相同、工業通信協議多樣等問題,導致異構網絡并存,存在較多“信息孤島”或“不能充分互聯互通的信息孤島”。在工程實施層面,需大量時間、精力與人力成本用于現場設備互聯互通,且在不同企業、工業場景需要重新開展現場設備的互聯互通,導致工作量巨大,因此急需標準化、可復用的現場設備互聯互通解決方案。

1 設備互聯互通的含義

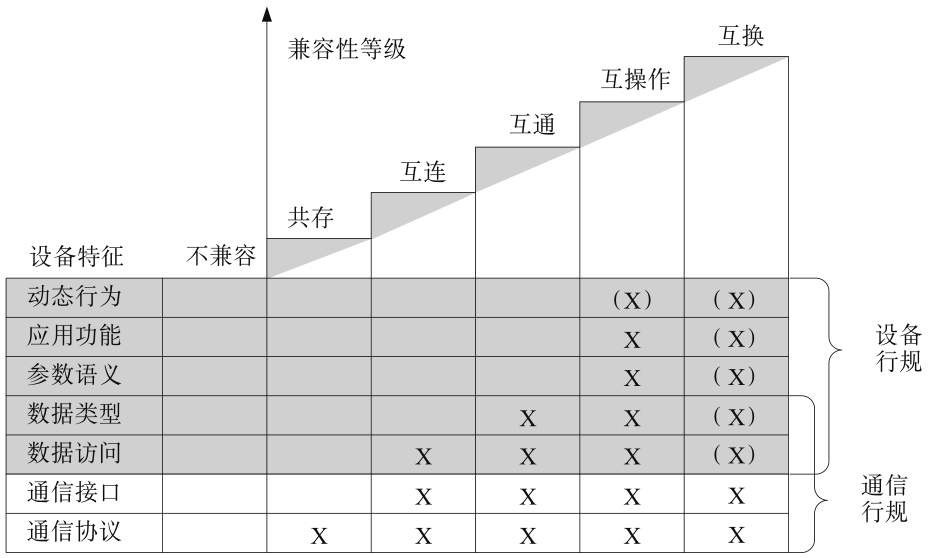

IEC TR 62390《通用自動化設備 行規導則》[1]定義了基于行規的設備的兼容性等級,以使設備處于相同的通信平臺,并按等級區分設備之間確定的兼容性程度和互操作性程度。在該標準中,設備的兼容性等級可分為不兼容、共存、互聯、互通、互操作和互換(見圖1)。

圖1 設備兼容性等級

通常說的設備互聯互通包含了上述互聯、互通、互操作3個層面的含義。互聯是指使用相同的通信協議、通信接口和數據訪問,在網絡連接的情況下能保證設備之間的數據傳輸,但無法確保對方能夠理解傳輸數據的語法和語義;互通是指設備之間能夠傳送參數,即除了通信協議、通信接口和數據訪問外,設備之間參數的數據類型也是相同的,即互相能夠理解傳輸數據的語法,但無法保證語義的確定性[2];互操作是指設備能夠在一個或多個分布式應用程序中一起工作,并完成特定任務,傳輸信息具有語法和語義的確定性。

2 工業現場設備互聯互通技術現狀

2.1 工業通信技術

工業通信技術按照類型通常可分為現場總線、工業以太網和工業無線,這3類工業通信技術在出現時間、應用規模、未來發展和應用需求等方面各有不同。下面主要介紹前兩種技術。

現場總線出現于20世紀80年代后期,是一種數字化、實時、雙向、串行、多節點的通信技術,用于工業現場設備互連,以及現場設備與控制系統相連。現場總線作為底層測量和控制的窄帶通信網絡,通常采用國際標準化組織(International Organization for Standardization,ISO)/開放系統互聯(Open System Interconnection,OSI)模型中的物理層、數據鏈路層與應用層,物理層較多地采用RS-485、MBP(Manchester Bus Powered,總線供電的曼徹斯特編碼)等傳輸技術,在工程應用中不同現場總線支持的通信速率從幾Kbit/s、幾十Kbit/s到Mbit/s不等,通常支持總線型、星型、環型等多分支拓撲結構,具有布線和安裝簡單、節省電纜、現場設備智能化程度較高、開放性與可互操作性、可擴展性、環境高度適應性(如多種介質、總線供電、本質安全和防爆等)等優勢。目前,已知的用于工業的現場總線有幾十種之多,收錄在IEC 61158[3]中的有20 多種,具有較大影響力的現場總線主要有PROFIBUS、ControlNet、FF、CC-LINK、Modbus、HART等。現場總線已經廣泛用于離散制造、流程制造等工業領域。

工業以太網在20世紀初期獲得了快速發展,是繼現場總線之后工業通信技術發展的一個新的階段,也是通信技術在工業控制網絡中的融合應用。工業以太網在技術上與商用以太網(IEEE 802.3標準)兼容或以該標準為基礎進行改進,使得實時性、可靠性等通信性能能滿足工業現場應用的需要,并在產品強度、材質選用、安裝部署方式等方面能適應工業現場環境要求。從技術路線上可將工業以太網分為兩大類,即基于標準以太網和基于改進以太網,基于標準以太網又可分為采用標準TCP/IP協議(如Modbus/TCP、EthernetIP)和優化后或不采用TCP/IP協議(如CC-Link IE、Powerlink、PROFINET RT);基于改進以太網(如Ethernet、PROFINET IRT)需要使用專用物理層芯片并直接與應用層進行消息交互,以獲得更優的實時性能。從應用角度看,在一些場景工業以太網還無法完全取代現場總線,但在自動化新安裝節點占比上工業以太網已經超過現場總線,工業以太網逐步取代現場總線是未來發展趨勢。目前,工業以太網和現場總線處于共存狀態,預計這種共存狀態將長期存在。

2.2 工業現場設備集成技術

工業現場設備使用相同的通信協議并不意味著解決了互聯互通問題,工業通信協議在設計時都會考慮到在不同工業領域、不同工業場景的適用性,這就需要在工業通信協議基礎上定義適用于不同工業領域和工 業場景的規約/行規(Profile),如基于PROFIBUS DP協議定義PA規約使其適用于流程工業,定義Drive個月使其適用于驅動類控制。但工業通信協議和規約確定仍然不能完全解決互聯互通和集成問題,因為設備類型多樣、設備制造商眾多,不同設備實現功能、通信模式等都不一致,組態軟件和應用軟件需要知道更多設備實現層面的信息,需要工業現場設備集成技術支撐。

根據目前的應用情況,本文介紹幾種典型的工業現場設備集成技術(如GSD、EDD、FDT/DTM、OPC UA)。通用站點描述(Generic Station Description,GSD)技術用于PROFIBUS DP或者PROFINET I/O設備特性以及通信配置信息中,基于GSD的組態工具可將不同廠商生產的設備集成在同一總線系統中,簡化用戶配置過程。電子設備描述(Electronic Device Description,EDD)技術基于結構化文本描述設備規約或設備參數等,基于EDD的文件可對儀表進行組態、故障診斷、數據顯示等,使得MES、SCADA、ERP等上層軟件容易獲取現場設備信息。現場設備工具(Field Device Tool,FDT)/設備類型管理器(Device Type Manager,DTM)[4]技術是采用軟件工具方式實現現場設備的配置、調試和管理,FDT技術由FDT框架應用程序、設備DTM、通信DTM 3個關鍵組件組成,通過FDT可以集成不同廠商、不同通信協議、不同類型的現場總線設備。開放平臺通信統一架構(Open Platform Communications Unified Architecture,OPC UA)技術將傳統開放平臺通信(Open Platform Communication,OPC)規范的所有功能集成到一個可擴展框架,實現了跨平臺支持,具有強大的信息建模能力。FDT規范定義了框架應用程序FDT對象及其接口、設備廠商提供的設備相關軟件組件(即設備DTM)和主系統廠商的工程軟件之間的標準接口,使得主系統廠商通過一個工程工具軟件就可以集成不同廠商、不同通信協議、不同類型的現場總線設備。GSD、EDD、FDT/DTM技術主要用于設備組態和監控,較少用于與車間運行管理和企業管理相關的軟件集成。OPC UA技術被公認為在工廠信息技術(Information Technology,IT)系統和操作技術(Operation Technology,OT)系統集成方面有顯著優勢,但目前還不會用于現場控制層面的集成應用,未來OPC UA技術與時間敏感網絡(Time Sensitive Network,TSN)結合將顯著提升應用的實時性,擴展OPC UA技術在工業領域的應用。

2.3 標準化工作

工業通信和集成相關標準歸口單位,在國際上為國際電工委員會(International Electrotechnical Commission,IEC)工業過程測量控制和自動化技術委員會(IEC/TC65),在國內為全國工業過程測量控制和自動化標準化技術委員會(SAC/TC124)。工業通信和集成主要標準可分為工業現場總線和工業以太網通信協議標準、行規標準、集成技術標準。

工業現場總線和工業以太網通信協議標準主要是IEC 61158[3]《工業通信網絡》系列標準,規定了市場上主流的近20 多種通信協議,包括我國自主工業以太網(Ethernet for Plant Automation,EPA)(Type 14),市場上主流的FF、FF HSE、PROFIBUS、PROFINET、Modbus、Modbus TCP、ControlNet、Ethernet/IP、CC-Link、CC-Link IE、Powerlink、EtherCAT、HART等。

規約/行規標準主要是IEC 61784[5]《工業通信網絡 行規》系列標準,是IEC 61158的“伴隨”標準,定義了包括IEC 61784-1現場總線通信行規、IEC 61784-2實時以太網通信行規、IEC 61784-3功能安全通信行規、IEC 61784-4工業信息安全行規(已轉為IEC 62443)、IEC 61784-5安裝行規等。

集成技術標準主要有IEC 61804[6]《過程控制功能塊(FB)第3部分:電子設備描述語言(EDDL)》系列標準、IEC 62453[7]《現場設備工具(FDT)接口規范》系列標準、IEC 62769[8]《現場設備集成(FDI)》系列標準、IEC 62541[9]《OPC統一架構》系列標準等。

3 面向高效集成的現場設備互聯互通解決思路

3.1 現場設備互聯互通問題分析

現場設備互聯互通可分為兩個層次,一是現場控制和現場監控層面的互聯互通,二是現場設備與車間及以上管理類軟件的集成。在現場控制和現場監控層面,流程制造行業現場設備集成與互聯互通具有較為完善的,包含工業通信協議、行規、集成技術及工具在內的技術體系;離散制造行業現場設備集成與互聯互通面臨較多問題,總體上離散制造裝備通信接口開放性和標準化不足,即使采用標準通信協議但行規常為自定義。在現場設備與車間及工廠管理類軟件的集成層面,無論是離散制造還是流程制造,總體上還是基于項目的技術方案,還未形成廣泛被接受的統一集成架構。

不同行業現場設備互聯互通的水平和成熟度是不同的,下面以儀器儀表、數控機床、注塑裝備等行業為例加以闡述。用于流程行業的各類儀器儀表、執行機構、集散型控制系統(Distributed Control System,DCS)等設備目前已經基本解決互聯互通問題。先進物理層(Advanced Physical Layer,APL)是流程自動化領域的新技術發展趨勢,基于兩線制以太網并結合OPC UA等集成技術將實現高效集成應用;數控機床領域廠商分散,通信協議眾多而繁雜,但已逐步形成幾大互聯標準,比如美國機械制造技術協會(AMT)提出的數控設備互聯通訊協議(MTConnect協議)、德國機床制造商協會(VDW)提出的基于OPC UA技術的通用機床接口標準(Universal Machine Tool Interface,UMTI)、由中國機床工具工業協會組織行業企業研制的數控裝備工業互聯通訊協議NC-Link標準;注塑裝備互聯互通國內目前并沒有統一標準,主要是制造商自行定義,但已開展信息模型方面研究工作。2016年,歐洲塑料和橡膠機械制造商協會(EUROMAP)發布了基于OPC UA的EUROMAP77標準,用于注塑機與制作執行系統(Manufacturing Execution System,MES)之間的信息集成。

現場設備互聯互通在工程實施中面臨幾方面問題:接口,包括通信協議或者規約,不開放或經濟代價過高無法實現互聯互通,如電子制造設備;接口開放,但協議或規約是非標準化的,可以實現互聯互通,但時間和人力消耗很高;標準通信協議和規約可以實現互聯互通,仍需消耗一定的時間和人力。在通信協議和規約開放的情況下,現場設備互聯互通一定可以實現,但切換到新的工業場景下前期互聯互通做的工作難以復制,造成大量重復性工作。所以,互聯互通的關鍵在于形成可復用、標準化的現場設備互聯互通解決方案。

3.2 總體解決思路

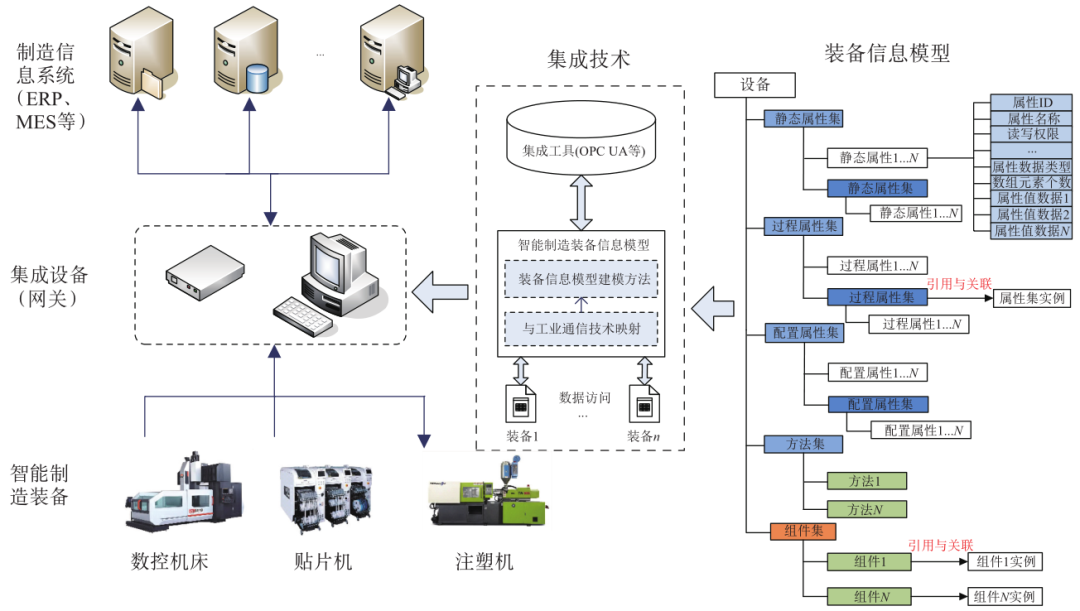

為解決上述問題,可以形成可復用、標準化的現場設備、車間和工廠級管理信息系統互聯互通解決方案為目標,提出OPC UA+信息模型+平臺化網關設備的標準化互聯互通方案(見圖2)。

圖2 現場設備互聯互通總體思路

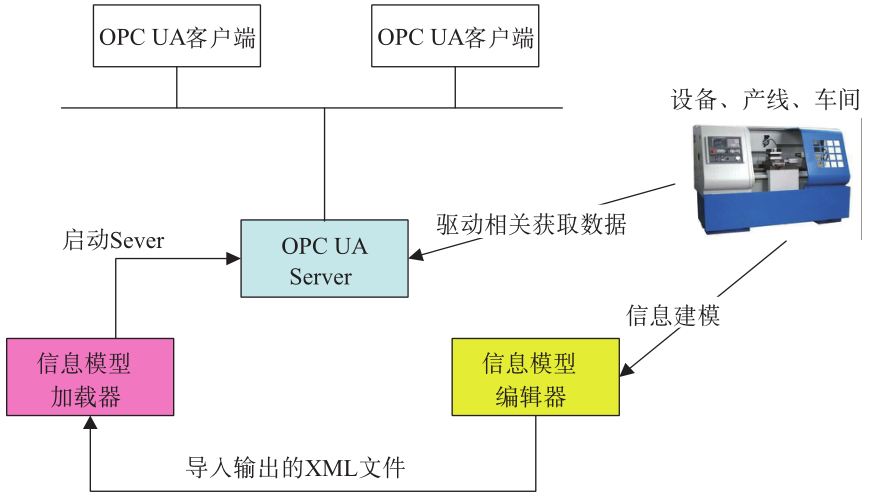

OPC UA和信息模型是上述方案核心,鑒于OPC UA規范實現復雜,推薦使用OPC UA快速開發機制。如圖3所示,首先選用通過認證的可剪裁精簡OPC UA協議棧軟件開發包(Software Development Kit,SDK),然后使用信息模型編輯器和信息模型加載器兩個工具。其中,信息模型編輯器可提供信息模型模板庫,用戶使用這些模板庫可快速完成制造裝備復雜信息模型的創建與修改,并自動生成描述制造裝備信息模型的XML描述文件;信息模型加載器以XML文件為輸入,對其進行自動解析并實現OPC UA地址空間的自動生成、地址空間節點與驅動數據的自動映射關聯,最終自動生成制造裝備OPC UA信息模型服務器,可以被任何標準的OPC UA客戶端訪問。

圖3 OPC UA快速開發整體機制

4 結束語

無論是推進智能制造還是工業互聯網,現場設備互聯互通都是需要首先解決的問題。雖然工業領域使用的現場總線、工業以太網類型眾多,多種集成技術并存,上述共生并存狀態也是多招詬病,但不可否認的客觀事實是,無論哪一種技術或解決方案都不能滿足眾多工業行業的全部需求。通過實踐后回看現場設備互聯互通這個問題,單純針對一個具體項目或具體場景的現場設備互聯互通,只要通信接口開放總會得到解決,真正的技術難度在于實現可復用高效互聯互通解決方案。本文給出的解決方案是經過實踐驗證過的,相信隨著IT技術與OT技術的不斷深入融合發展應用,業界會出現更多的工業現場設備互聯互通的高效解決方案。

作者:機械工業儀器儀表綜合技術經濟研究所 王麟琨 劉丹 公彥杰